자는 기경(起卿) 호는 김유관(金游觀) 시호는 충문(忠文)이다. 김달행(金達行)의 증손 김이경(金履慶)의 손자이고 순조의 장인인 김조순(金祖淳)의 5촌 조카 이조참판 김명순(金明淳)의 아들 좌의정 김홍근(金弘根)의 아우이다. 어머니는 신광온(申光薀)의 딸이다.

자는 기경(起卿) 호는 김유관(金游觀) 시호는 충문(忠文)이다. 김달행(金達行)의 증손 김이경(金履慶)의 손자이고 순조의 장인인 김조순(金祖淳)의 5촌 조카 이조참판 김명순(金明淳)의 아들 좌의정 김홍근(金弘根)의 아우이다. 어머니는 신광온(申光薀)의 딸이다.1813년 증광시(增廣試)와 1825년 알성시(謁聖試) 병과(丙科)에 급제하여 검열 · 대교(待敎) · 겸보덕(兼輔德) · 이조참의 · 전라도관찰사 등을 역임하고 1837년에 동지부사로 청나라에 다녀왔다. 그 뒤 이조참판 · 규장각직제학 · 홍문관부제학 · 평안도관찰사 등을 거쳐 1841년에 형조판서가 되었다. 이어 대사헌 · 한성부판윤 및 공조 · 호조 · 예조의 판서와 규장각제학 · 이조판서 등을 역임하고 1846년에 좌참찬이 되었다.

1848년에 다시 예조판서를 거쳐 경상도관찰사가 되었으나 안동김씨의 권세를 믿고 방자한 행동을 하였다 하여 대간의 탄핵을 받아 전라남도 광양현에 유배되었다. 이듬해 헌종이 죽고 철종이 즉위하여 다시 안동김씨의 세도가 확립되자 유배에서 풀려나 한성부판윤으로 등용되었다. 이어 이조판서를 거쳐 1851년에 좌의정에 오르고 『헌종실록』 편찬 총재관(摠裁官)이 되었으며 이듬해에 영의정이 되었다.

판중추부사로 물러났다가 1862년에 이정청총재관(釐整廳摠裁官)이 되었고 1864년에 『철종실록』 편찬 때 지실록사(知實錄事)가 되었다. 이듬해 영돈녕부사로서 치사(致仕)하였다. 1848년 전라감사로 재직할 때 선정(善政)한데 대하여 도민(道民)들이 감사의 뜻을 표하기 위하여 전주에 송덕비(頌德碑)를 세워주었는데 그 비문 내용을 모아 엮은 『잡문(雜文)』이 있으며 1856년 순조대왕릉(純祖大王陵)을 천봉(遷奉) 할 때에 조대비(趙大妃)가 착어(着御)할 상복에 관한 대왕의 하순(下詢)에 응한 상소문(上蔬文)초고인 소지(所志)를 수급(受給)하였다. 순조비(純祖妃)인 순원왕후(純元王后)와는 매우 가깝게 지내 『순원왕후어필봉서(純元王后御筆封書)』에 김흥근 일가 등에게 보낸 한글 편지 33통이 남아 있다.

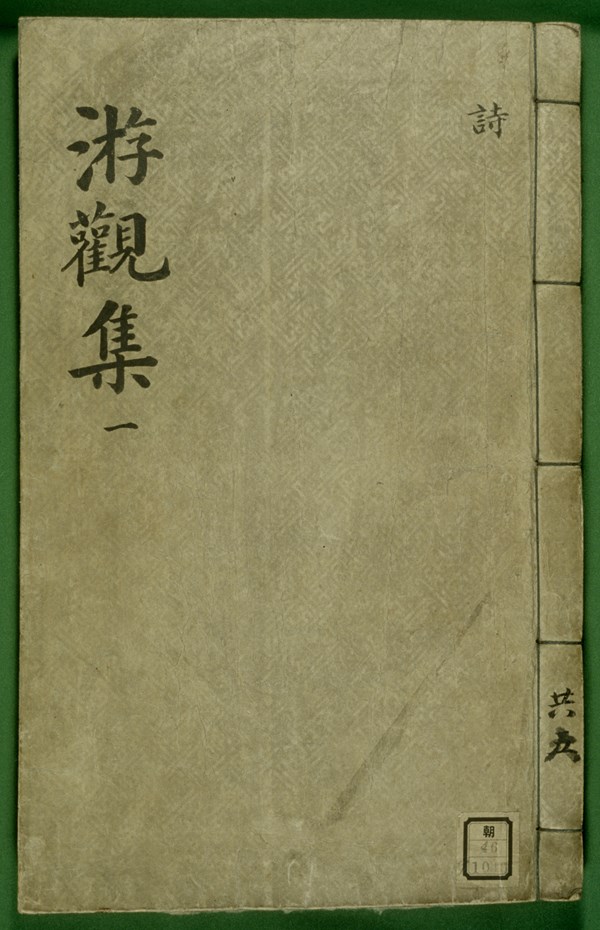

저서로는 『병진첩(丙辰帖)』 『유관집(游觀集)』 『유관잡록(游觀雜錄)』과 헌종과 효현왕후(孝顯王后)를 종묘에 부묘(祔廟)할 때 역대의 묘제(廟制)에 관한 고사와 학설들을 정리하고 소개한 책인 『신해조례고(辛亥祧禮攷)』 등이 있다. 지은 비문이나 상량문으로는 <윤석재시장(尹碩齋諡狀)> <서산서원비문(西山書院碑文)> <조풍은부원군신도비명(趙豊恩府院君神道碑銘)> <김응근묘갈(金應根墓碣)> <충경조공신도비명(忠敬趙公神道碑銘)> <교태전상량문(交泰殿上樑文)> 등이 있다.

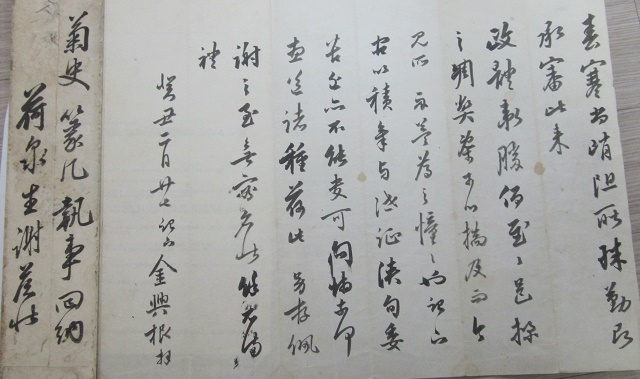

필적은 순조비 순원왕후의 국상 때 존호를 올리는 일에 대한 질의(質疑)의 회답으로 추정되는 <서간문(書簡文)> 헌종~철종 대 학자들의 편지글을 모아 편집한 《간첩(簡帖)》 인조 대에서 고종 대에 활동한 인물들의 서간을 모아놓은 서간첩(書簡帖)인 《간독(簡牘)》에서 볼 수 있다.