| 1785.. | 정조 9년 | 문과(文科)

정조(正祖) 9년(1785) 을사(乙巳) 정시(庭試) 을과(乙科) 2[探花]위(03/10)

|

| 1786.01.15 | 정조 10년 | 가주서(假注書)

|

| 1788.12.28 | 정조 12년 | 대교(待敎)

|

| 1792.03.17 | 정조 16년 |

동지사 서장관으로 중국에 다녀온 김조순을 만나다

|

| 1792.07.14 | 정조 16년 | 부교리(副校理)

|

| 1792.10.12 | 정조 16년 | 사복시정(司僕寺正)

|

| 1793.05.28 | 정조 17년 | 직각(直閣)

|

| 1793.06.14 | 정조 17년 | 장령(掌令)

|

| 1793.09.09 | 정조 17년 | 동부승지(同副承旨)

|

| 1796.05.12 | 정조 20년 | 형조참의(刑曹叅議)

|

| 1797.06.12 | 정조 21년 | 이조참의(吏曹參議)

|

| 1798.04.27 | 정조 22년 | 예조참의(禮曹參議)

|

| 1798.10.03 | 정조 22년 | 이조참의(吏曹參議)

|

| 1799.01.10 | 정조 23년 | 형조참의(刑曹叅議)

|

| 1799.02.15 | 정조 23년 | 예조참의(禮曹參議)

|

| 1799.07.06 | 정조 23년 | 이조참의(吏曹參議)

|

| 1800.02.04 | 정조 24년 | 병조참판(兵曹參判)

|

| 1800.08.02 | 순조 즉위년 | 병조판서(兵曹判書)

|

| 1800.11.27 | 순조 즉위년 | 제학(提學)

|

| 1801.01.24 | 순조 1년 | 형조판서(刑曹判書)

|

| 1801.05.19 | 순조 1년 | 예조판서(禮曹判書)

|

| 1801.07.04 | 순조 1년 | 이조판서(吏曹判書)

|

| 1802.05.18 | 순조 2년 | 대제학(大提學)

|

| 1802.06.05 | 순조 2년 | 홍문관대제학(弘文館大提學)

|

| 1802.09.02 | 순조 2년 | 어영대장(御營大將)

|

| 1802.09.06 | 순조 2년 | 영안부원군(永安府院君)

|

| 1802.09.06 | 순조 2년 | 영돈녕부사(領敦寧府事)

|

| 1802.09.18 | 순조 2년 | 보국숭록대부(輔國崇祿大夫)

|

| 1811.07.11 | 순조 11년 | 금위대장(禁衛大將)

|

| 1820.40.3 | 순조 32년 | 졸기(卒記)

영돈녕부사 김조순이 졸(卒)하였다. 하교하기를

"애통하고 애통하다. 이것이 웬일인가? 기억하건대 지난 경신년(1800)에 영고(寧考)께서 소자의 손을 잡고 말씀하시기를 ‘지금 내가 이 신하에게 너를 부탁하노니 이 신하는 반드시 비도(非道)로 너를 보좌하지 않을 것이다. 너는 그렇게 알라.’라고 하셨는데 어제의 일과 같아 아직도 귀에 쟁쟁하다. 보위(寶位)에 오른 지 30여 년 동안 보필의 중요한 자리를 맡겼던 것은 왕실의 가까운 척친(戚親)이었던 까닭만은 아니었다. 오직 그는 부지런하고 충정(忠貞)하며 한결같은 마음으로 왕실을 위하여 안으로는 지극한 정성으로 힘을 다해 나를 올바르게 돕고 밖으로는 두루 다스리어 진정시켜 시국의 어려움을 크게 구제하였으니 국가가 오늘날이 있도록 보존한 것이 누구의 힘이었겠는가? 참으로 선왕(先王)께서 부탁하여 맡기신 성의(聖意)를 저버리지 않은 소치(所致)인데 이제는 끝났다. 내가 애통해 하는 것 이외에 나라의 일을 장차 어디에 의뢰하겠는가? 생각이 이에 미치니 물을 건너는데 노[楫]를 잃은 듯하다. 졸한 영안 부원군(永安府院君)의 집에 동원 부기(東園副器)(동원은 한(漢)나라 때 관곽(棺槨)을 제조·관리하던 관서로 궁중의 소용되는 관곽 곧 동원 비기(東院秘器)를 만들고 남은 판재(板材)) 한 벌을 실어 보내고 승지를 보내어 고독함을 구휼하게 하라. 성복(成服)하는 날에는 승지를 보내 치제(致祭)하도록 하고 역명(易名)(시호(諡號)를 내림.) 의 전례(典禮)를 태상시(太常寺)로 하여금 시장(諡狀)을 기다리지 말고 즉시 거행하게 하며 녹봉(菉俸)은 3년을 한정하여 그대로 보내고 예장(禮葬) 등의 절차는 각 해당 부서로 하여금 전례에 의하여 거행하도록 하라."

하였다. 또 하교하기를

"아! 척분(戚分)으로는 비록 장인과 사위 사이이지만 정의(情義)로는 사보(師輔)를 겸하였다. 어제 한번 상면하고서 갑자기 영원히 이별하게 되었으니 비통한 생각이 어찌 한정이 있겠는가? 성복하는 날에는 창경궁(昌慶宮)의 금천교(禁川橋)에서 마땅히 망곡(望哭)하여 한번 애통한 회포를 펼 것이니 해방(該房)에서는 자세히 알기 바란다."

하였다. 또 하교하기를

"졸한 영안 부원군 집에 원부의(原賻儀) 이외에 단속(緞屬) 10단(端)과 포목(布木) 각 1동(同) 돈 1천 냥 쌀 50석 전칠(全漆) 1두(斗)를 별도로 실어 보내도록 하라."

하였다. 또 하교하기를

"성복하는 날에는 제문(祭文)을 마땅히 손수 지어서 내릴 것이다."

하였다. 김조순은 충헌공(忠獻公) 김창집(金昌集)의 현손(玄孫)이며 명경 왕비(明敬王妃)(순원왕후) 의 아버지이다. 용의(容儀)가 뛰어나게 아름답고 기국(器局)과 식견이 넓고 통달하여 어릴 때부터 이미 우뚝하게 세속(世俗) 밖에 뛰어났으며 젊어서 과거에 급제하고는 오랫동안 가까이 모시는 반열에 있으면서 공평하고 정직하여 숨김이 없음으로써 정묘(正廟)의 깊이 알아줌을 받아 특별히 뒷날 어린 왕을 보좌하는 책임을 부탁하게 되었다. 명경 왕비가 재간택(再揀擇)을 받기에 미쳐서 정묘께서 승하(昇遐)하자 정순 대비(貞純大妃)께서 선왕의 유지(遺志)로 인하여 융원(戎垣)(총융사(摠戎使)) 에 발탁하여 제수하였는데 세상을 살아나가는 길이 어렵고 위태로웠어도 흔들리지 않았으며 대혼(大婚)이 이루어지자 임금이 드디어 사심 없이 맡겼었다. 김조순이 이미 왕실의 가까운 친척이 되어 안으로는 국가의 기밀 업무를 돕고 밖으로는 백관(百官)을 총찰(摠察)하여 충성을 다하면서 한 몸에 국가의 안위(安危)를 책임졌던 것이 30여 년이었는데 오직 성궁(聖躬)을 보호하고 군덕(君德)을 성취하며 정의(精義)를 굳게 지키고 선류(善類)를 북돋아 보호하는 일로써 한 부분의 추모하여 보답하는 방도를 삼았기에 우리 태평 성대의 다스림을 돈독히 도울 수 있었다. 이에 조야(朝野)에서 모두 화협하여 이르기를 ‘군자(君子)의 뛰어난 덕(德)이라’고 하였으니 문장(文章)의 세상에 뛰어남은 그 나머지 일이었다. 그러나 본래 성격이 인후(仁厚)함에 지나쳐 인륜(人倫)을 돈독(敦篤)히 닦았으므로 그 미침이 더러 범박(泛博)에 이르렀으며 또 언행(言行)으로서 삼가고 조심함이 지극하여 일이 순상(循常)함이 많았으니 대개 공업(功業)을 자처하지 않았었다. 뒤에 조정의 의논으로 인하여 정조[正宗]의 묘정에 추배(追配)하였다.

|

| 1832.04.03 | 순조 32년 | 증(贈)영의정(領議政)

|

| 1832.04.05 | 순조 32년 | 시호(諡號) 충문(忠文)

여국망가(慮國忘家) 근학호문(勤學好問) 나라일을 걱정하여 집안일을 잊음이 충이요 배우기를 부지런히 하고 남에게 묻기를 좋아함이 문이다

|

| 1833.04.19 | 순조 33년 | 부조지전(不祧之典)

정조 묘정에 배향

|

| 1857.11.29 | 철종 8년 | 추배(追配)

경기(京畿) 유생(儒生) 이연긍(李淵兢) 등이 소장(疏章)을 올려 충문공(忠文公) 김조순(金祖淳)을 석실 서원(石室書院)에 추배(追配)하기를 청하니 비담(批答)하기를

"충문(忠文)과 같은 경술(經術)·덕업(德業)·사공(事功)으로 이 서원에 추배하자는 의논이 나온 것은 오히려 늦은 것이다. 청한 대로 시행하겠으니 그대들은 물러가서 학업(學業)을 연마하도록 하라."

하였다.

|

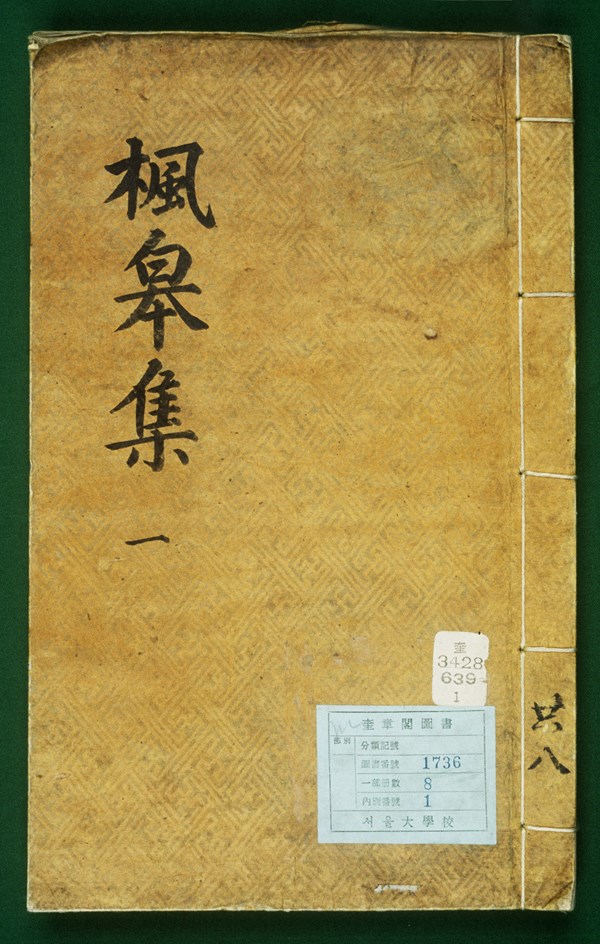

김조순(金祖淳)은 부사 김이중(金履中)과 신사적(申思迪)의 딸 평산신씨(平山申氏) 사이에서 1765년 장남으로 태어났다.초명은 낙순(洛淳). 자는 사원(士源) 호는 풍고(楓皐)이며 영의정 김창집(金昌集)의 4대손이며 할아버지는 김달행(金達行)이고 순조의 장인이다.

김조순(金祖淳)은 부사 김이중(金履中)과 신사적(申思迪)의 딸 평산신씨(平山申氏) 사이에서 1765년 장남으로 태어났다.초명은 낙순(洛淳). 자는 사원(士源) 호는 풍고(楓皐)이며 영의정 김창집(金昌集)의 4대손이며 할아버지는 김달행(金達行)이고 순조의 장인이다.