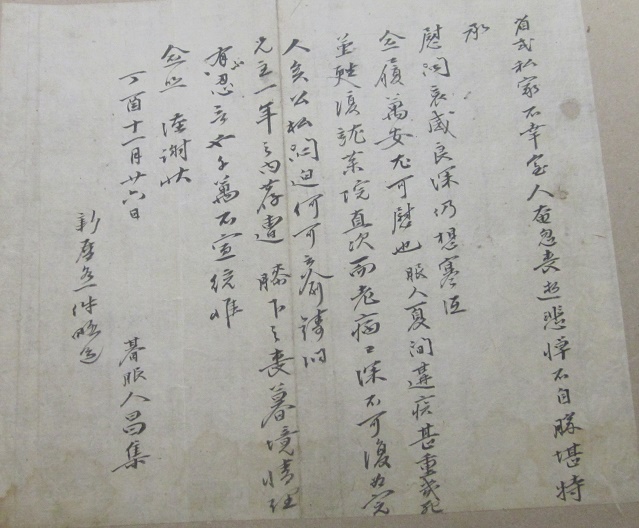

| 1725.08.16 | 영조 1년 | 서원건립허락

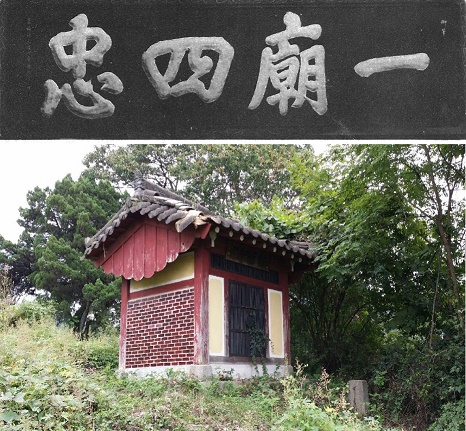

충헌공(忠獻公) 김창집(金昌集)·충문공(忠文公) 이이명(李頤命)·충민공(忠愍公) 이건명(李健命)·충익공(忠翼公) 조태채(趙泰采)의 서원(書院)을 명하여 세우게 하였다. 처음에 유생(儒生) 윤내성(尹來成) 등이 상소하여 서원을 세울 것을 청하니, 대신(大臣)에게 의논하여 품처(稟處)할 것을 명하였다. 이때에 이르러 좌의정(左議政) 민진원이 아뢰기를,

\"4대신(四大臣)을 합향(合享)하는 것은 비록 숭보(崇報)의 도리에는 합당하나 사당을 세우는 것은 폐단이 있습니다. 신의 생각에는, 고(故) 상신(相臣) 김창집(金昌集)은 거제도(巨濟島)에서 체포(逮捕)되었다가 성주(星州)에서 사사(賜死)를 받았으며 거제도나 성주에는 모두 선정신(先正臣) 송시열(宋時烈)의 서원과 영당(影堂)이 있으니 김창집은 여기에 배향(配享)시키고, 이이명은 남해(南海)에 충무공(忠武公) 이순신(李舜臣)의 사당이 있으니 사적(事蹟)은 비록 다르지마는 나라를 위하여 죽은 것은 같으니 여기에 합향(合享)시키고, 조태채(趙泰采)는 진도(珍島)에 일찍이 귀양갔었던 여러 현인(賢人)의 서원이 있으니 또한 여기에 합향(合享)시키며, 이건명(李健命)은 흥양(興陽)에서 죽었고 흥양엔 전망(戰亡)한 무장(武將) 두 사람의 사당이 있어 ‘쌍충사(雙忠祠)’라고 하는데 이 사람도 또한 나라를 위하여 죽은 것은 같으니 여기에다 합향(合享)시키고, 다시 액호(額號)를 내리게 되면 이미 조두(俎豆)의 제향(祭享)이 있게 되므로 또한 분잡(紛雜)하고 떠들썩한 폐단은 없을 것입니다.\"

하니, 임금이 말하기를,

\"서원의 설립(設立)은 사실 근래에 고질적인 폐단이 되고 있으나 4대신(四大臣)의 일에 이르러서는 규례(規例)에 따라 할 수만은 없기 때문에 대신에게 의논하게 한 것이다. 대신의 뜻이 신중히 하는 도리에서 나왔으나, 다만 거제도(巨濟島)·진도(珍島)·남해(南海)·흥양(興陽) 등처(等處)에 나아가 배향(配享)시키게 되면 충신(忠臣)을 포양(褒揚)하는 도리에 부족함이 있고, 선정(先正)에게 합향(合享)하게 되면 그것이 사체(事體)에 있어서도 또한 미안할 듯하다. 그리고 충무공(忠武公)은 진중(陣中)에 임하여 순절(殉節)하였고, 쌍충사(雙忠祠)에 두 글자로 사액(賜額)한 것은 의도(意圖)한 바가 있어서였다. 비록 나라를 위하여 죽은 것은 같지마는 사적(事蹟)은 각각 다르니, 지금 만약 다른 사람을 배향시킨 이유로써 그 사당의 칭호(稱號)를 고친다면 또한 사액(賜額)한 본래의 뜻에 어긋나는 것이다. 4대신을 모두 한 사당에 배향하는 것이 사리(事理)에 있어서 합당할 듯하다.\"

하고, 인하여 여러 신하들에게 하순(下詢)하니, 이조 판서(吏曹判書) 이의현(李宜顯)·호조 판서(戶曹判書) 신사철(申思喆)·어영 대장(御營大將) 이봉상(李鳳祥)·승지(承旨) 이기진(李箕鎭)·대사간(大司諫) 홍우전(洪禹傳)·교리(校理) 박사성(朴師聖) 등은 모두 말하기를,

\"대신이 아뢴 말은 대개 폐단을 덜기 위한 뜻이지마는, 다른 사당에 합향(合享)하는 것은 미안한 바가 있습니다. 국가에서 충신을 포양하는 도리에 있어서는 별도로 4대신을 위하여 사당을 세워서 똑같이 향사(享祀)하는 것이 사체(事體)에 마땅하겠습니다.\"

하니, 임금이 말하기를,

\"4대신은 모두 한때의 대신으로 나라를 위하여 같이 죽었으니, 별도로 사우(祠宇)를 세워서 똑같이 모두 향사(享祀)하게 하라. 비록 후세(後世) 사람에게 이를 보게 하더라도 반드시 4대신의 충성을 알도록 해야 할 것이니, 다른 사당에 합향(合享)하지 말고 별도로 사당을 세워서 함께 향사(享祀)하도록 하라.\"

하였다. 민진원(閔鎭遠)이 말하기를,

\"만약 별도로 4대신을 위하여 사당을 세운다면 유소(儒疏)에 의하여 과천(果川)땅에 설립하여야겠습니다.\"

하니, 임금이 말하기를,

\"반드시 과천(果川)에 사당을 세우려고 하는 것은 무엇 때문인가?\"

하니, 신사철(申思喆)이 말하기를,

\"4대신이 모두 그전에 과천 땅에서 왕래하였기 때문에 선비들의 의논이 모두 이곳에 사당을 세우려 한다고 합니다.\"

하였다. 임금이 말하기를,

\"이곳은 사육신(死六臣)의 서원과도 멀지 않다.\"

하며, 마침내 허가하였다.

|

| 1727.10.06 | 영조 3년 | 관직추탈 서원철훼 시호환수

충헌공(忠獻公) 김창집(金昌集), 충문공(忠文公) 이이명(李頤命), 충민공(忠愍公) 이건명(李健命)의 관작을 추탈하고 증시(贈諡)를 환수하고 서원(書院)을 철훼(撤毁)하였으며, 충익공(忠翼公) 조태채(趙泰采)의 증시(贈諡)를 환수하고 서원을 철훼하였으니, 이는 영부사(穎府事) 이광좌(李光佐)의 말을 따른 것이다. 이날 국안(鞫案)을 번복시키고 나서 조태억(趙泰億)이 연차(聯箚)의 일을 이유로 혐의하여 가부(可否)하는 것을 어렵게 여기면서 먼저 물러갈 것을 청하니, 임금이 허락하였다. 이어 이광좌에게 이르기를,

\"사차(四箚)와 삼수(三手)는 본디 두 건의 일인데 지난번에는 사차(四箚)를 국옥(鞫獄)에 혼입(混入)시켰고 끝에 가서 감률(勘律)할 적에 노적(孥籍)하기에 이르렀으니, 어찌 중도(中道)에 지나친 처사가 아니겠는가? 만일 털끝만큼이라도 그 사이에 사의(私意)가 끼어 있다면 어찌 충(忠)이라고 할 수 있겠는가? 그러나 이이명의 일에 대해 나는 손바닥에 쓴 글자는 그의 죄가 아니라고 여기고 있다. 그가 오랫동안 약원(藥院)에 있었다는 것은 나도 알고 있는데, 다만 그의 인품이 순일(純一)하지 못할 뿐이다. 그러나 나는 결단코 그가 모의에 참여한 일이 없다는 것을 알고 있다. 김창집(金昌集)에 대해서는 내가 어떻게 그의 인품을 상세히 알 수 있겠는가마는 그가 몸가짐을 근신하지 못한 점은 있다. 이건명에 이르러서는 억울하다고 할 만하다. 궤참(跪斬)시킨 한 가지 일은 곧 왕돈(王敦) 이후에는 없었던 일인데(궤참(跪斬)시킨 한 가지 일은 곧 왕돈(王敦) 이후에는 없었던 일인데, : 왕돈(王敦)은 진(晉)나라의 권신(權臣). 왕돈이 정남 대장군(征南大將軍)이 되어 무창(武昌)에서 반란을 일으켰으며, 얼마 아니되어 병들어 죽었음. 진 명제(晉明帝)가 이를 토벌하여 평정한 뒤 왕돈의 무덤을 파헤치고 시체를 끌어내어 의관(衣冠)을 벗겨 불태우며, 꿇어앉히고 목을 벤 고사(故事)), 이에 이 사람에게 시행했으니, 내가 마음속으로 일찍이 당황하고 놀랐었다. 또 조태채도 그 가운데 혼입(混入)시켰는데, 이 때문에 근년(近年)에 이진망(李眞望)이 교문(敎文)을 개찬(改撰)할 때에 청대(請對)하여 말하기를, ‘조태채는 국초(鞫招)에 거론되지 않았으니 옥안(獄案)을 상세히 상고하여 조처하소서.’ 한 것은 진실로 이 때문이었다. 조 판부사(趙判府事)의 일은 그 사이에 경중이 없을 수 없으니, 또한 마땅히 구별(區別)하는 도리가 있어야 할 것이다. 그리고 선조(先朝)께서 춘당대(春塘臺)에 친림(親臨)했을 때 내가 입시(入侍)하여 대간(臺諫)의 합계(合啓) 내용을 들었는데, 매양 연차(聯箚)를 올린 것을 죄로 삼았었으므로 내가 그럴 때면 조금 물러나왔다가 들어가지 않았었다. 대개 그때의 대신(大臣)들은 한 사람도 죽음을 면하지 못했는데 다만 김우항(金宇杭)만이 유독 그 가운데에서 빠지게 되었다. 대저 죄주어야 할 사람은 죄를 주고 용서해야 할 사람은 용서해야 될 것이다. 지난번 노적(孥籍)의 형벌은 이미 지나쳤던 것이다. 사우(祠宇)를 세우고 시호(諡號)를 내린 것은 전혀 근사(近似)하지 않은 처사였다. 오늘 내가 참작하여 죄를 정함에 있어 지당(至當)한 곳으로 귀결시키려고 힘쓰고 있으니, 경(卿) 등은 각기 소견을 진달하라.\"

하니, 이광좌가 말하기를,

\"신은 이 일에 대해 참섭(參涉)할 수 없다는 혐의가 좌상(左相)과 다름이 없습니다. 동성(同姓)과 이성(異姓)은 비록 같지 않지마는, 사촌(四寸)임에는 같습니다. 감죄(勘罪)했다는 말에 이르러서는 신이 감히 앙달(仰達)할 수가 없습니다. 신 등이 어찌 털끝만큼인들 전하(殿下)께서 대리(代理)하는 데 대해 이의(異議)를 품었겠습니까? 선왕(先王)(경종)께서 집무하지 않은 데 대한 슬퍼하는 마음은 이것이 사람의 도리에 있어 당연한 것입니다. 그런데 이제 이것을 가지고서 전하께서 대리(代理)하는 것을 불만스럽게 여겼다 하여 맞바로 흉역(凶逆)으로 몰아넣으려 하니, 이것은 신이 사람이 되느냐 귀신이 되느냐 하는 관두(關頭)(고비) 이므로 이 일에 관계가 되는 곳이면 혐애(嫌碍)도 또한 돌아볼 겨를이 없습니다. 김창집·이건명의 일에 대해서는 신이 이미 지난날 연석(筵席)에서 상세히 진달했거니와, 신은 그들이 역절(逆節)이 있었다는 것을 분명히 알고 있습니다. 그리고 이건명은 최석항(崔錫恒)의 진대(進對)에 노여움을 품고 그때의 승지(承旨)를 추문(推問)할 것을 청하였는데, 실로 이것은 절대로 상정(常情) 밖의 일이었습니다. 그때 정청(庭請)할 적에 한 번 올린 계사(啓辭)는 곧 신이 지은 것인데, 그 가운데 극력 간쟁한 말은 이건명이 모두 산삭(刪削)하여 보냈습니다. 이 두 건의 일을 가지고 보면 그가 두 마음을 가지고 있다는 것을 길 가는 사람도 알 수가 있습니다. 그러나 이참(莅斬)(그 자리에서 목을 베어 죽이는 일) 한 일은 과연 부당한 일이었습니다. 비록 유생(儒生)이나 필서(匹庶)일지라도 신문(訊問)하지 않고 바로 죽이는 것은 마땅하지 않은 것인데, 더구나 대신(大臣)이겠습니까? 그때 신은 판의금(判義禁)으로 국좌(鞫座)에 있었는데, 금부 도사(禁府陶事)가 이참(莅斬)하라는 전지(傳旨)를 받아서 가지고 나왔으므로 신이 소장(疏章)을 올려 이참(莅斬)하는 것이 불가하다는 것을 논하기 위해 즉시 소지(疏紙)를 찾았으며, 이를 찾아내는 즈음에 궐문(闕門)이 이미 닫혀 버렸습니다. 그 이튿날과 또 그 다음날은 모두 국기(國忌)라서 재계(齋戒)하느라고 소장을 들일 수가 없었기 때문에 마침내 하지 못하고 말았습니다. 하지만 김창집과 이건명이 두 마음을 품은 것은 명백하여 의심이 없으니, 결단코 그대로 둘 수 없습니다.\"

하고, 심수현(沈壽賢)은 말하기를,

\"김창집과 이건명의 죄상은 대신(大臣)이 진달한 바가 매우 분명하고 올바른 것이었으니, 신은 다시 진달할 필요가 없습니다. 이참(莅斬)한 일에 이르러서는 대신(大臣)도 또한 그르게 여겼습니다. 그러나 이참(莅斬)했다는 것 때문에 그 죄를 차감(差減)할 수는 없습니다. 이이명(李頤命)은 대신이 사(私)를 혐의하여 거론하지 않았습니다만, 이미 연차(聯箚)를 올렸고 곧바로 정청(庭請)하였으니, 그 죄가 다를 것이 없습니다. 조태채에 이르러서는 조금 구별을 두는 것도 무방할 듯합니다.\"

하고, 김시환(金始煥)은 말하기를,

\"죄범(罪犯)이 이러하여 관계되는 것이 지극히 중한데, 그 관작을 회복시키고 그 시호를 내리고 그 사당을 건립하였으니, 인정(人情)이 어찌 억울해 하지 않을 수 있겠습니까? 대신(大臣)이 이미 진달하였으니, 삼가 바라건대, 속히 그 청한 것을 윤허하소서.\"

하고, 오명항(吳命恒)은 말하기를,

\"이이명 등 3인은 모두 역적의 공초(供招)에 나왔습니다. 조태채는 다만 연차(聯箚)에만 참여하였을 뿐인데 교문(敎文)에 혼입(混入)시켜 두었기 때문에 함께 역안(逆案)으로 귀착되고 말았습니다. 근년(近年)에 이진망(李眞望)이 교문을 개찬(改撰)할 적에 조태채는 그 가운데서 빼어버릴 것을 청했었는데, 이제 참작하여 죄를 정해서 처분(處分)이 합당하게 된다면 인심이 어찌 열복(悅服)하지 않겠습니까?\"

하고, 이집(李㙫)은 말하기를,

\"대신(大臣)이 이미 인혐(引嫌)하였는데, 신도 이건명과는 우서(友婿)(동서(同壻)) 관계가 있어 응당 피혐해야 하므로 감히 가부(可否)할 수가 없습니다.\"

하고, 정수기(鄭壽期)와 윤혜교(尹惠敎)는 말하기를,

\"김창집 등의 죄범은 오로지 환득 환실(患得患失)(지위(地位)를 얻지 못하여서는 어떻게 하면 그것을 얻을까 근심하고, 얻고나서는 그것을 잃어버릴까 걱정함.) 하는 마음에서 나온 것이므로, 환득 환실 때문에 임금을 무시하려는 마음을 품었으니, 이것이 역적(逆賊)이 아닙니까?\"

하고, 서명균(徐命均)은 말하기를,

\"환득 환실하는 마음에서일 뿐만이 아니라, 앞으로의 사생(死生)을 우려했기 때문에 이 지경에 이른 것입니다.\"

하였다. 임금이 말하기를,

\"전자의 노적(孥籍)하는 형률(刑律)도 친착(襯着)이라고 할 수 있겠는가?\"

하니, 서명균이 대답하려 하였는데, 미처 말을 하기 전에 임금이 말하기를,

\"우선 중지하라. 이미 그뜻을 알고 있다. 나의 의견은 지난번의 노적(孥籍)에 대한 한조항은 탕척(蕩滌)시켜 논하지 말고 건립한 사묘(祠廟)는 훼철할 것이며, 김창집·이이명·이건명 3인은 추탈(追奪)하고, 조태채는 구별하는 방도가 없을 수 없다고 여기는데, 대신의 의견은 어떠한가?\"

하니, 이광좌가 말하기를,

\"조태채만 어찌 유독 그 직명(職名)을 보존할 수 있겠습니까?\"

하였다. 임금이 말하기를,

\"구별하지 않을 수 없다.\"

하니, 이광좌가 말하기를,

\"비록 똑같이 처분(處分)했더라도 주상께서 구별하라는 분부가 있으면 이는 구별해야 되는 것입니다. 그러나 신은 끝내 그의 직명을 그대로 둘 수는 없다고 여깁니다.\"

하였다. 임금이 말하기를,

\"다만 그의 시호(諡號)만 제거하면 될 것이다.\"

하니, 이광좌가 말하기를,

\"이번의 이 처분은 만세(萬世)를 위하여 인극(人極)을 확립시키는 것입니다. 비록 수범(首犯)과 종범(從犯)의 다른 점은 있을지라도 대광(大匡)( 대광보국숭록 대부(大匡輔國崇祿大夫)) 이란 작명(爵名)은 결코 그대로 보존하게 할 수 없습니다.\"

하고, 심수현은 말하기를,

\"3인의 죄에 다른 것이 있을 수 없지만, 조태채의 경우는 끝내 차등(差等)의 구별이 없을 수 없습니다. 이미 사당(祠堂)을 훼철하고 시호를 삭제하였는데 다만 본직(本職)만을 빼앗지 않음으로써 3인의 죄보다 차감(差減)한다는 것을 보였으니, 신이 어떻게 감히 강쟁(强爭)할 수 있겠습니까?\"

하고, 이태좌(李台佐)는 말하기를,

\"조태채는 구별하는 방도가 없을 수 없습니다. 그의 본직(本職)은 그대로 두고 증직(贈職)만 제거하라는 성상의 분부가 당연합니다. 신도 봉승(奉承)할 뜻이 있습니다.\"

하였다. 이광좌가 말하기를,

\"비록 수범(首犯)과 종범(從犯)의 구별은 있으나 당시의 거조(擧措)는 거의 분별이 없었습니다. 그런데 어떻게 그의 관질(官秩)을 그대로 둘 수 있겠습니까?\"

하니, 임금이 말하기를,

\"다른 여러 신하들의 의견은 어떠한가?\"

하였다. 오명항은 말하기를,

\"이이명 등 3인은 그들의 자질(子姪)과 문객(門客)이 국청(鞫廳)에 들어간 사람이 많은데, 어떻게 감히 집에 있어서 모른다고 할 수 있겠습니까? 조태채는 저 3인과 차이가 있는데 이제 성상(聖上)께서 구별하여 시호를 환수하려 하시니, 신도 또한 강쟁(强爭)할 뜻이 없습니다.\"

하고, 김시환(金始煥)·서명균(徐命均)·윤혜교(尹惠敎)는 모두 오명항의 말과 같았으며, 이집(李㙫)은 말하기를,

\"조태채의 관작을 빼앗는다면 구별한다는 의의가 어디 있겠습니까? 똑같이 처분해서는 안 됩니다.\"

하고, 이광좌는 말하기를,

\"조태채가 금천(衿川)에 있을 적에는 다른 사람에게 견주어 보면 스스로 달리한 것이 현저하였는데, 신축년(경종 원년) 에 이르러 마구 휩쓸려 들어갔습니다.\"

하고, 정수기(鄭壽期)는 말하기를,

\"조태채에게는 별다른 구별이 없지 않지만 이미 연차(聯箚)가 있었으니, 그 관작을 그대로 보존하게 할 수는 없습니다. 똑같이 추삭(追削)하는 것이 마땅합니다.\"

하니, 임금이 말하기를,

\"조태채의 일은 당연히 다른 점이 있어야 될 것이다. 서원을 훼철하고 시호를 환수했으니, 추탈(追奪)은 할 수 없다.\"

하였다. 오명항이 말하기를,

\"그렇다면 김창집·이이명·이건명은 시호를 삭제하고 관작을 추탈하고 서원을 훼철하며, 조태채는 다만 시호를 환수하고 제향(祭享)을 훼철해야 합니까?\"

하니, 임금이 말하기를,

\"그렇게 하라.\"

하였다.

|

자는 여성(汝成) 호는 몽와(夢窩)이다. 좌의정 김상헌(金尙憲)의 증손이며 영의정 김수항(金壽恒)의 아들로 중부(仲父)는 김수흥(金壽興)이다. 김창협(金昌協) · 김창흡(金昌翕) · 김창업(金昌業) · 김창집(金昌緝) · 김창립(金昌立)의 형이다. 6형제가 모두 문장의 대가로 육창(六昌)으로 불렸다. 모친은 안정나씨(安定羅氏) 성두(星斗)의 딸이다.

자는 여성(汝成) 호는 몽와(夢窩)이다. 좌의정 김상헌(金尙憲)의 증손이며 영의정 김수항(金壽恒)의 아들로 중부(仲父)는 김수흥(金壽興)이다. 김창협(金昌協) · 김창흡(金昌翕) · 김창업(金昌業) · 김창집(金昌緝) · 김창립(金昌立)의 형이다. 6형제가 모두 문장의 대가로 육창(六昌)으로 불렸다. 모친은 안정나씨(安定羅氏) 성두(星斗)의 딸이다.